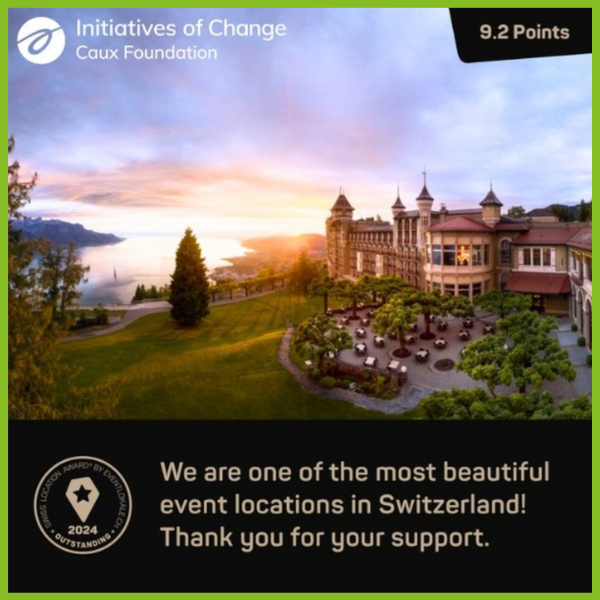

Le Caux Palace fait son grand nettoyage de printemps

28/01/2021

Notre équipe hospitalité profite du calme des mois d'hiver pour transformer le Centre de conférences et de séminaires de Caux.

Le tri et le nettoyage des remises et de bureaux ont pris des allures de véritable chasse aux trésors dans les 29 500 m² du Caux Palace ! Ici de la porcelaine ancienne, là des objets venus d’un autre temps ou encore des objets personnels… ne sont que quelques exemples de ce que recèlent les armoires. C’est tout l’esprit de Caux qui se fait sentir à travers ces objets, témoins des moments de partage et d’enseignement vécus par des personnes venues du monde entier passer quelques mois à Caux, et qui, certainement aujourd’hui encore, portent dans leur cœur un peu de ce qui fait l’esprit de Caux.

Notre grand nettoyage va au-delà d’un nettoyage stricto sensu. Nous profitons de cette opportunité pour réévaluer nos offres et explorer de nouvelles possibilités d’ateliers en collaboration avec les programmes d'Initiatives et Changement. Nous mettons tout en place pour améliorer nos processus et tirer le meilleur parti des ressources à notre disposition. Nous aspirons également à davantage de durabilité et vous tiendrons informés prochainement de nos initiatives dans ce domaine.

Ce qui reste immuable en revanche, c'est l'amour et la passion que nous mettons au service de nos hôtes afin de leur offrir un service chaleureux et attentionné. Notre équipe hospitalité est impatiente de pouvoir prochainement vous accueillir à nouveau à Caux.

Cliquez ici pour plus d'information et nos offres 2021

Gouvernance de la terre au Sahel

Comment catalyser la sécurité et la résilience climatique par la restauration des terres?

19/01/2021

Dans le cadre du partenariat que les lie, la fondation Initiatives et Changement Suisse et le Département fédéral suisse des affaires étrangères (Division Sécurité humaine), ensemble avec le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), Initiatives for Land, Lives, and Peace, Environmental Peacebuilding Association, et Global EverGreening Alliance, ont organisé un webinaire sur le thème « Gouvernance de la terre au Sahel : Comment catalyser la sécurité et la résilience climatique par la restauration des terres ? ». Tenu le 2 décembre 2020, il faisait suite à celui du 10 juillet 2020 sur « La terre et la sécurité en Afrique subsaharienne », organisé dans le cadre du Caux Forum Online 2020.

Présidé par M. Luc Gnacadja (Bénin), Fondateur et président de GPS-Dev (Governance & Policies for Sustainable Development), ancien Secrétaire exécutif de la CNULCD (2007-2013) et ancien Ministre de l’Environnement du Bénin (2004-2007), le panel a réuni plusieurs personnalités actives au cœur des préoccupations de sauvegarde de la terre et de la paix au Sahel :

- SE Mme Bouaré Bintou Founé Samaké, Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille du Mali

- Le Colonel Major Ousmane Traoré, ancien Gouverneur de la Région de l’Est du Burkina Faso

- M. Oumar Sylla (Sénégal), Directeur par interim de ONU-Habitat et ancien Directeur du Global Land Tool Network (ONU-Habitat), Nairobi

- Mme Salima Mahamoudou (Niger), Associée de recherche, Land Accelerator Programme, World Resources Institute, Washington DC

- M. Abasse Tougiani, Chercheur principal, Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN), Niger

Ce webinaire interactif montra dans toutes ses dimensions les liens qui unissent une bonne gestion des terres et la sécurité des populations sahéliennes ainsi que l'urgence de donner, à ceux qui sont la force vive des régions agricoles, les femmes et les jeunes, la possibilité d'accéder à la gestion des terres, ceci afin de répondre à leurs besoins et, par là-même, de réduire les risques d'attirance vers les groupes extrémistes violents. Il présenta également, sous de nombreux angles, des options et des solutions qui permettent de catalyser la sécurité et la résilience climatique, à travers la gestion durable des ressources naturelles, en particulier par la restauration des terres dégradées ou par l'investissement financier, encore peu actif dans les terres agricoles au Sahel. Et il mit bien en exergue le mot clé de la gouvernance, rien n’étant possible sans la volonté et les politiques publiques stimulant et encadrant une action environnementale au service de la sécurité et de la paix.

Dans son introduction, Monsieur Luc Gnacadja montra combien les systèmes agricoles et pastoraux sont fragiles au Sahel, menacés qu'ils sont par les défis interconnectés de la dégradation de la terre, de l’insécurité, de la faible gouvernance et du changement climatique. Or, il est difficile de créer, selon lui, un cycle vertueux de changement tant que la question transversale de la gouvernance des terres n'aura pas été révolutionnée. Note d'espoir cependant : il a rappelé qu’au sortir des deux décennies terribles des années 70 et 80, des mouvements de restauration de terres dégradées se sont développés, en particulier au Niger, au Burkina et au Mali, par le processus de régénération naturelle assistée (RNA ou FMNR en anglais) avec de bonnes pratiques aujourd’hui bien documentées. C'est, entre autres, dans cette direction qu'il est nécessaire de tourner nos regards aujourd'hui.

Pour le Colonel Major Ousmane Traoré, des sols globalement pauvres couplés à une transhumance urbaine en pleine expansion et un changement climatique aux effets visibles restreignent fortement l’offre de ressources foncières pour les activités agro-pastorales, et font des Burkinabè « des paysans sans terres », alors même que 86% de la population active de son pays vit de ces ressources. La coexistence de régimes fonciers traditionnels et modernes ainsi que les pesanteurs socio-culturelles limitent l’accès sécurisé des femmes et des jeunes aux terres. Les populations perdent aussi souvent le contrôle de leurs ressources faute d’un droit adapté et d’une application judicieuse. Tout cela contribue à une frustration grandissante, qui est exploitée par les groupes extrémistes violents.

Comme, par exemple, quand les populations n'ont plus accès aux terres dont l'Etat décrète soit qu'elles lui appartiennent et qu'il les donne à gérer à des entreprises d'exploitation, ou qu'elles sont protégées et que leur accès est interdit. Les groupes extrémistes proposent une réponse simple : ils laissent aux populations le libre accès aux produits de l'exploitation. Comme ces ressources sont souvent devenues le seul bien économique de la communauté, il n'est pas étonnant que celles-ci acceptent de tels contrats. Il est donc urgent de proposer et trouver des solutions. Constatant que la terre est un bien lié à l’économie, mais aussi un espace de vie lié au social, à la culture, aux traditions et à la politique, il se dit persuadé qu'une gestion harmonisée du patrimoine foncier - par des programmes de gestion de la fertilité des sols, par exemple - permet une hausse de la productivité globale, diminue les risques d’insécurité alimentaire et de stratégies de survie néfastes (vente des moyens d’existence et des capacités de production) et crée des emplois pour les jeunes ruraux – autant d’éléments permettant de couper les racines de l’insécurité et de la violence.

Madame Bouaré Bintou Founé Samaké, mentionnant que les sols non dégradés au Mali ne représentent que 20 % à peine de la surface du pays, plaide vivement pour l'amélioration de l’accès à la terre des jeunes et des femmes, dont 80% dépendent directement de l’activité agro-pastorale. Pratiquement exclus de la gestion de terres arables (mécanismes formels de transmission des terres qui vont aux hommes aînés, coutumes ancestrales), ceux-ci doivent se contenter le plus souvent des terres dégradées ou abandonnées. Il existe certes, au Mali, une loi d'orientation agricole qui stipule que 10% des terres aménagées doivent revenir aux femmes et aux jeunes. Hélas, utilisés comme force de travail et rarement propriétaires des champs, ceux-ci peinent à faire appliquer la loi. De plus, le chômage exacerbant l'impatience des jeunes, ceux-ci trouvent dans les moyens apportés par les groupes violents une source de survie alternative et aisément accessible. A ces difficultés s'ajoute la non délimitation des terres et des frontières qui fragilise encore davantage ceux, femmes et jeunes principalement, qui utilisent les espaces agricoles sahéliens pour leur revenu ainsi que l'impossibilité, en temps de violence, de se rendre aux marchés et de vendre leur production. L'oratrice est donc persuadée que tant que les femmes et les jeunes ne seront pas intégrés aux prises de décisions tant centrales que locales, aucune approche nouvelle n'est possible. Il en est de même des processus de paix qui ne peuvent réussir que si les communautés, dont les femmes et les jeunes, en sont les principaux moteurs.

Pour Monsieur Oumar Sylla, le fondement d'une bonne politique de la terre repose sur la participation complète des populations locales aux décisions les concernant. La faillite des politiques passées vient de là : décrets imposés des capitales, trop de mimétisme, pas d'appropriation des communautés, pas de respect des besoins fondamentaux des paysans et des bergers, non utilisation des mécanismes locaux de résolution des conflits et de la gestion des terre, centralisation et sectorialisation des politiques agricoles. Cette situation ne laisse souvent aux jeunes des campagnes que deux options : la migration ou l'engagement dans les groupes extrémistes violents. Les changements climatiques ne font que se superposer à ces réalités et les exacerber. Pour lui, la dimension sociale et écologique des enjeux nous oblige à mettre en place des approches multisectorielles et à placer les gens « au cœur de la vie ». Travailler sur les causes des difficultés, renforcer le pouvoir local, mettre la terre, dont sa restauration, au centre des programmes gouvernementaux lui paraît une condition absolue pour améliorer le sort des populations sahéliennes. La communauté internationale, dont l'ONU, doit participer activement à ces efforts, en particulier en formant les agriculteurs, en proposant des cadres de dialogue et en créant des coalitions créatives. Enfin, professionnellement au centre du système des Nations Unies, il préconise l'intégration d'experts agricoles et de restauration des sols dans les missions onusiennes sur le terrain, ainsi qu’au siège.

Quant à Monsieur Abasse Tougiani, il démontra à travers les expériences faites au Niger, qui ont abouti récemment à l’adoption d’un décret, que la régénération naturelle assistée des terres (RNA) avait de multiples avantages, tant humains et sociaux que scientifiques et climatiques. Conservation des eaux, renouvellement des sols, préservation des paysages, nette amélioration de la rentabilité des terres et confiance renouvelée des pouvoirs locaux dans leur capacité de gestion en sont les résultats immédiats. Cette pratique repose principalement sur l'engagement des communautés locales « qui savent ce qu'elles veulent ». Il rappela qu'en 2005, quand le pays était menacé de famine, les zones RNA du Niger sont restées excédentaires et qu'actuellement, quand les menaces de violence font fuir les habitants, se sont souvent les femmes qui restent sur place et qui assurent la poursuite de la production. Il souligne néanmoins les difficultés qu'ont les femmes à hériter de terres considérées comme des « joyaux » par les hommes de la famille. Quand la femme se marie, elle n'a pas droit à l'héritage terrien de ses parents, ce qui, souvent, prive ses enfants de futures possessions. On retrouve donc ici les mêmes liens entre insécurité-terre et les mêmes réponses : investir dans la restauration des terres pour répondre aux besoins des populations et adopter le dialogue et la gestion participative pour le faire.

Il revenait finalement à Madame Salima Mahamoudou d'introduire la dynamique du secteur privé dans la préservation et le développement des espaces agricoles. Se demandant comment il va pouvoir être possible de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées au Sahel, elle plaida, exemples à l'appui, l'engagement des investisseurs privés dans cette immense tâche. Il faut leur démontrer que de tels investissements sont rentables, et pour cela la recherche et l'accumulation de données tangibles sont indispensables. C'est aussi ce que fait son programme, qui met en contact « bailleurs et acteurs » et qui enseigne aux agriculteurs à vendre leurs activités, à créer des business plans, à être compétitifs au niveau régional, à augmenter le nombre de leurs employés et à prendre en considération la dimension écologique et climatique de leur travail. La restauration des terres n'est pas seulement une question pour experts en développement mais c’est aussi une question de gains économiques. Elle relève néanmoins que les zones d'instabilité politique ou de violence font peur aux investisseurs et que son organisation a dû cesser ses activités aux alentours de Diffa (Niger) à cause des groupes extrémistes. Elle a également reconnu que les femmes ne jouent quasiment aucun rôle dans l'entreprenariat car celles-ci « n'ont pas accès à la terre », sauf au sein des coopératives. Elle trouve cela grave et incitatif pour que les autorités soient activement mobilisées.

En conclusion de ce webinaire dense et plein d'espoir, deux propos entendus peuvent être retenus : « A notre époque, on peut communiquer très facilement, mais peut-on s'entendre ? » et un souhait : « Que chacun fasse sien ce qu'il a appris de l'autre ! ». Le Président du panel a également ouvert la voie pour une suite à donner à ces échanges : « Rendez-vous la prochaine fois pour discuter des résultats ! ».

Facilitateurs

Le Dr Alan Channer, spécialiste de la restauration des terres et la construction de la paix, a remarqué que, alors que la technologie internet nous permet de communiquer très, nous sommes néanmoins confrontés au défi de nous comprendre les uns les autres. Il a souligné l’importance de ce webinaire pour favoriser la compréhension au-delà des frontières de la nation, de la discipline et du milieu de vie.

Mme Carol Mottet, Conseillère principale à la Division Sécurité humaine du Département fédéral des affaires étrangères de Suisse, est responsable d’un programme de prévention de l’extrémisme violent et elle a contribué à établir le lien entre les spécialistes de l’environnement et ceux de la sécurité.

Partenaires

Nouvelle année, nouvelle adresse à Genève !

14/01/2021

A l’instar des autres organisations, la Covid-19 a impacté nos finances, mais également notre manière de travailler. Le télétravail est désormais devenu la norme pour notre équipe et nous avons donc décidé de réduire nos bureaux de Genève. Nous sommes heureux d'avoir trouvé un nouveau bureau au cœur de la Maison internationale de l'environnement II à Genève.

Notre nouvelle adresse est désormais :

Initiatives et Changement Suisse

Maison internationale de l'environnement II

Chemin de Balexert 9

CH-1219 Châtelaine- Genève

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos nouveaux bureaux dès que la situation le permettra.

Notre siège reste à Caux (Rue du Panorama 2, CH-1824 Caux). Vous trouverez également nos coordonnées actualisées ici.

Crédit: Icône page d'accueil par Fasil sur www.freeicons.io

«Afghanistan m'a donné des racines et le Danemark des ailes»

12/01/2021

Abeda Nasrat est âgée de deux ans lorsqu’elle arrive au Danemark en tant que réfugiée afghane. Actuellement, elle étudie le droit à l'université de Copenhague et travaille comme étudiante assistante à l'Institut danois des droits de la personne. En 2019, elle participe au Programme de Caux pour la paix et le leadership. Dans une interview pour les « CPLP Talks », elle parle de sujets comme la culture et l'identité.

Qu’est-ce que la culture pour vous ?

La culture évoque pour moi les choses autour desquelles j'ai grandi : ma grand-mère par exemple qui me mettait du henné sur les mains, qui célébrait le Nouvel An afghan et les festivals islamiques, mais aussi les danses et la cuisine afghanes. La façon dont je vivais à la maison était très différente de ce que je vivais une fois le seuil de la porte franchi.

Je suis arrivée au Danemark à l'âge de deux ans environ. J'ai été placée dans un jardin d'enfants pour réfugié-e-s. J'avais beaucoup d'ami-e-s qui, comme moi, faisaient partie d'une « minorité ». Nous avions toutes et tous en commun de ne pas « faire partie de quelque chose ». Nous rencontrions tous les mêmes difficultés. Parler danois était un veritable défi et nous nous sentions un peu gêné-e-s d'avoir une culture différente. J'ai grandi entourée de garcons et de filles arabes, somaliens et turcs.

Je sais pas si j’aurais pu prendre conscience de ce qu’est la culture si je n’avais pas grandi au Danemark, un espace où ma culture était minoritaire. J'ai rapidement été confrontée aux contradictions palpables entre les cultures afghane et danoise. La culture danoise est très libre, alors que la culture afghane était très traditionnelle. Sous la pression sociale des deux cultures, j'ai eu du mal à comprendre ce que je voulais. J'ai toujours choisi de faire le contraire. À la maison, j’adoptais la culture danoise et à l'école, la culture afghane. C'était ma façon de trouver un espace pour me définir et me découvrir.

Quelle a été l'importance de la langue dans le développement de votre identité ?

La langue que nous partagions en tant qu'immigrant-e-s était davantage liée à notre manière de communiquer qu’à celle de parler. Nous nous saluions toutes et tous en nous embrassant. Nous étions,, enfants et adultes, des personnes extrêmement expressives. Nous partagions le langage corporel, ces petits gestes compris de tous. Le langage n'était pas tant verbal que corporel. Je savais que ma grand-mère aimait le henné, alors je lui montrais ma reconnaissance en allant dans sa chambre et en lui demandant de me mettre du henné sur les mains. Son visage s'illuminait. La musique a également été un élément important de mon processus d’identification. Quand j'entends de la musique pachtoune, je me connecte à la vie que je n'ai jamais eue en Afghanistan, et cela me montre en quelque sorte qui je pourrais être.

Je me souviens qu’à Caux vous étiez une footballeuse de talent. Vous nous aviez confié jouer au football comme acte d’ « opposition aux attentes de votre culture afghan » ?

En Afghanistan, il est inimaginable pour une femme de jouer au football. Il y a quelques années, une joueuse de l'équipe féminine de football afghane poursuivie par les talibans a dû fuir au Danemark. Cela montre à quel point la culture afghane pose des attentes sur le comportement des femmes et des hommes, mais principalement des femmes. Quand nous recevons , nous parlons d'une certaine manière et nous nous comportons d'une certaine manière. Il existe des attentes et des barrières sociales, tant pour les filles que pour les garçons.

J'ai grandi entourée de quatre frères, en faisant des « trucs de garcons », en grimpant aux arbres et en jouant au football. Une fois à la maison, je devais m'habiller différemment, et je trouvais cela injuste. Nous devions agir d'une certaine manière sans aucune raison apparente si ce n’est celle de dire « voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous faisons ». Le football a donc été ma rébellion. En tant que personne qui n'a jamais été à sa place, je sais que ma place est sur un terrain de football.

Je me suis battue pour prouver à mes parents que je ne peux pas être l'Abeda qu'ils veulent ou qu'ils ont besoin que je sois. Mon père m'a beaucoup aidée car il était ouvert à ce que je sois celle que je voulais être. Un jour, il m'a demandé de m’asseoir et m'a dit que nous pourrions trouver un compromis. Cela a été très important pour moi.

Selon vous, la culture s'apprend-elle ou se vit-elle ?

Je me retrouve à contester les structures qui sont en désaccord avec mes valeurs personnelles. La culture nous indique ce que nous devons faire ou non, et parfois, force est de constater que cela peut se révéler mal ou injuste. J’en ai alors parlé avec mes ami-e-s et nous avons dû nous render à l’évidence que nous étions prêt-e-s à parler des choses que nous aimerions changer dans nos cultures, mais que nous n’étions pas certains d'engager ces discussions chez nous, avec nos familles. C'est presque comme si nous trouvions acceptable de faire une concession et de nous plier aux normes culturelles chez nous.

Je suis en désaccord avec beaucoup de choses qui sont devenues courantes dans notre culture. L'une d’elles est l’importance accordée au matérialisme. Les personnes sont jugées sur la base de ce qu'elles possèdent et non pas sur ce qu’elles sont. Je m’oppose également à la notion d’« honneur », qui varie d’un sexe à l’autre. Il enferme les femmes, ce qui est une injustice. La lutte continue consiste à trouver un équilibre entre ce que vous savez être juste ou injuste et ce que la culture considère comme acceptable et inacceptable.

Une dernière question piège : comment vous identifiez-vous ?

J'ai appris avec le temps que je suis « danoise / afghane », « femme / garcon manqué », « réfugiée / musulmane ». Ce sont là toutes mes identités, mais la meilleure façon de m'identifier serait de me définir comme une enfant d'une troisième culture. Mon enfance au Danemark a été si belle ! J'ai été élevée dans la mosquée turque et arabe, donc naturellement je me connecte avec ces cultures. Lorsque je suis avec mes ami-e-s proches, nous dansons ensemble la dabke, la buraanbur et l'attan (danses arabes, somaliennes et afghanes). C'est pour cette raison que la culture tient une place si importante à mes yeux. Elle a su me donner le pouvoir de me connecter avec des personnes du monde entier.

L'une des personnes qui m'a aidée à trouver mon identité a été Ole, mon enseignant. Je peux même dire qu’il a changé le cours de mon existence. J’étais dans une école catholique et j'ai eu du mal à m'intégrer. Il m'a appris à être fière de mes valeurs et des parties de mon identité qui ne rentraient pas dans les cases. Il a été la première personne dans ma vie à m'accepter pour ce que je suis. Lorsque nous avons obtenu notre diplôme, il a dû choisir une personne à laquelle une bouse d’études serait décernée et à la surprise générale, c’est moi qu’il a choisie.

Huit ans plus tard, je me souviens encore de ses mots. Il a dit que ce qu'il appréciait le plus chez moi, c'était mes racines, ma religion et le mélange du Danemark et de l'Afghanistan. Depuis ce jour, ces mots me tiennent à cœur. Je crois vraiment que je serais une Abeda totalement différente, si je n'avais pas rencontré ce professeur. On peut donc dire que l'Afghanistan m'a donné des racines et le Danemark des ailes.

_____________________________________________________________________

Si vous souhaitez participer à une conversation en ligne avec des alumni du Programme de Caux pour la paix et le leadership le samedi 23 janvier 2021 à 14:00 CET sur le thème de la culture, veuillez vous inscrire ici ! A la sute de votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation vous indiquant comment participer à la rencontre.

Veuillez lire les conditions d'inscription ici.

Pour en savoir plus sur les « CPLP Talks », cliquez ici.

Pour en savoir plus sur les Programme de Caux pour la paix et le leadership, cliquez ici.

Culture, origines et liberté

08/01/2021

Sebastian Hasse, qui a grandi au moment de la réunification près de la frontière entre l'ancienne Allemagne de l'Ouest et de l'Est, réfléchit à la culture, aux émotions et à leur impact sur nos vies.

Alors même que je veux évoquer mes racines culturelles, voilà que je les ressens à nouveau, cette réticence et cette colère refoulée, cette impuissance et ce chagrin non exprimé. Depuis toujours, j'essaie de me libérer de cet héritage qui m'a tant donné d'un côté et a tant nié ma personnalité de l'autre.

J'ai grandi au sein d’une famille mixte dans une ville moyenne d’Allemagne de l'Ouest, située près de la frontière avec la RDA. À l’époque, les familles mixtes n'étaient pas si courantes. Nous étions néanmoins une famille très classique : mon père gagnait de l'argent, pendant que ma mère s’occupait de nous. Comme mes quatre sœurs, je suis allé dans un lycée traditionnel. Au départ, j'ai eu un mal fou à m'identifier à cet établissement. Je préférais aller à l’atelier de musique de l’école. C’est d’ailleurs là, lors d'un échange franco-allemand, que j'ai rencontré ma première petite amie.

La réunification allemande a été l'événement politique et culturel central de mon enfance, aussi bien en raison des défis sociaux qu’elle engendrait qu’à cause de ce que cela signifiait pour ma famille. Ma belle-mère, qui m'avait adopté quand j'avais environ deux ans, était originaire d’Allemagne de l’Est, où elle avait passé deux ans en prison en tant que prisonnière politique. Mais nous n'en avons jamais vraiment parlé à la maison. Nous n'exprimions jamais véritablement nos sentiments. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de sentiments ni que je n'étais pas aimé par ma famille. Mais je me souviens qu'enfant, on n'ait souvent pas géré mes difficultés émotionnelles comme il le fallait. Aujourd'hui, je sais que la génération de mes parents et celle de mes professeurs en étaient incapables, tout simplement parce que les générations précédentes ne leur avaient pas appris à gérer ce genre de situations. Ces générations-là avaient vécu deux Guerres mondiales et en étaient responsables.

Toute empreinte est culturelle. La culture est globale et les personnes qui vous éduquent ne peuvent pas plus que vous échapper à leur propre empreinte culturelle. Il est injuste de ne pas pouvoir changer ce qui vous a façonné, a fortiori dans la petite enfance. Cela vous blesse et vous empêche d’avancer. S'en libérer est littéralement l'œuvre de toute une vie.

Ce sont précisément ces rencontres qui m'ont permis de grandir encore et encore, tant dans la compréhension de moi-même que dans mon ouverture au monde.

Grâce à ce travail sur moi-même, je me suis toujours senti entre de bonnes mains à Caux. J'y ai rencontré presque exclusivement des gens qui trouvaient ça aussi important que moi et qui y aspiraient autant que moi. Plus tard, j'ai compris que ce sentiment ne se limitait pas à Caux, mais qu’il y est particulièrement intense. Néanmoins, je chéris chaque moment que j'ai pu passer là-bas, que ce soit dans le cadre des conférences du Caux Forum ou du Programme de Caux pour la paix et le leadership.

La rencontre de personnes ayant des racines culturelles différentes des miennes m'a questionné et m'a submergé à maintes reprises. Mais ce sont précisément ces rencontres qui m'ont permis de grandir encore et encore, tant dans la compréhension de moi-même que dans mon ouverture au monde. Elles m'ont révélé ce que je possède déjà et aussi ce qui me manque encore. Elles m'ont rendu fier de mon héritage et m'ont fait comprendre mon désespoir face à tout ce qui me manquait dans mon enfance. Et ce sont précisément ces rencontres interculturelles qui me procurent aujourd’hui une joie de vivre totale.

Le parcours de Sebastian Hasse n’est pas une ligne droite. Après avoir entamé des études en informatique dans sa ville natale, Lübeck, Sebastian Hasse réalise rapidement que ce diplôme ne le rend pas heureux. Il s’engage alors dans une carrière d'acteur, se tourne vers le cinéma avant de revenir finalement à l'informatique en tant que consultant au sein de l'entreprise familiale. Il est le premier président d'une petite ONG basée sur le bénévolat à Berlin qui se concentre sur l'éducation non formelle des jeunes adultes en Europe centrale et orientale. C’est grâce à différentes rencontres internationales que Sebastian Hasse a découvert I&C et s’est rendu à Caux. Son séjour l’incite à se former à la médiation et à participer en 2019 au Programme de Caux pour la paix et de leadership. Sebastian aime les histoires et est convaincu que les paradoxes et les perspectives contradictoires constituent une part essentielle de l’être humain.

_____________________________________________________________________

Si vous souhaitez participer à une conversation en ligne avec des alumni du Programme de Caux pour la paix et le leadership le samedi 23 janvier 2021 à 14:00 CET sur le thème de la culture, veuillez vous inscrire ici ! A la sute de votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation vous indiquant comment participer à la rencontre.

Veuillez lire les conditions d'inscription ici.

Pour en savoir plus sur les « CPLP Talks », cliquez ici.

Pour en savoir plus sur les Programme de Caux pour la paix et le leadership, cliquez ici.